前回に続きPort Rise Ver1.2の使い方を説明していきます。発注フォームにデータを入れていきましょう。どのフォームも、データを入れやすいように、様々な工夫がされています。それらを解説していきたいと思います。

目次

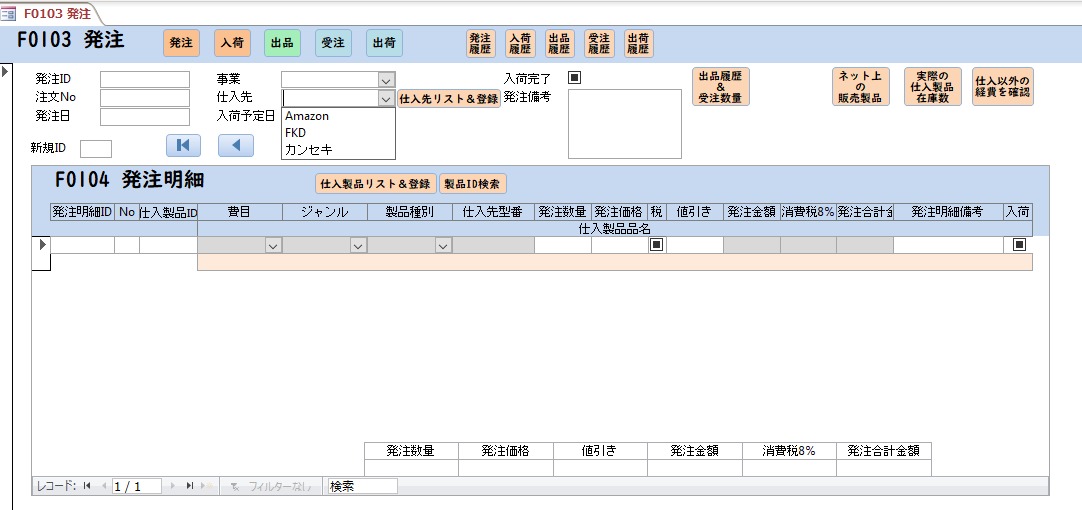

発注フォームの上の部分

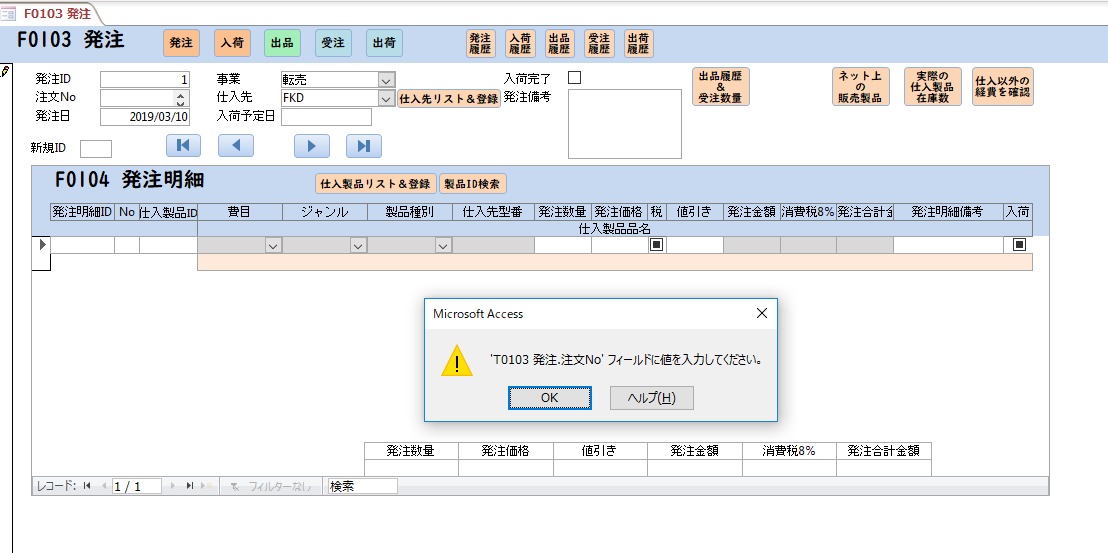

まず「発注ID」に1と入れた段階で、明細部分に移った場合の発注フォームです。

「’T0103 発注.注文No’フィールドに値を入力してください。」というエラーメッセージが出ています。

このように、エラーが出ることがあります。これは、データの入力に不備がある場合に出ます。Accessでは、後で集計がやりやすいように、データ形式やデータ入力の必須項目などを設定してあります。データの形式が間違っていたりすると、後から集計ができないので、エラーが出ます。入力が必須のフィールドにデータが入っていないときもエラーが出ます。

発注ID

「発注ID」とは、レコード番号です。これは入力必須です。ですが重要なデータではありません。後で並び替えたり、レコード数を把握するために入力します。このフィールドは主キーになっていますので、どの発注かを判断するのはこのIDになります。このIDは連番でどんどんつけていきますが、抜けてしまっても登録できます。しかし重複する番号は登録できないようになっています。最新の番号が何番か分からなくなった時には、前のレコードの「発注ID」を見るか、フォームの下にあるレコード番号を見ます。常にこの番号と「発注ID」は同じ番号になるようにしましょう。

注文No

「注文No」は必須項目です。ここには、注文書に記載する番号を入れます。しかし、普段注文番号を意識して買い物しませんね。ネットで購入したり、お店で買い物するときには、「注文番号」は使いませんが、商社などから注文書を発行して購入するということが出てくるかもしれません。その時には「注文No」が必ず必要になります。仕入先は私たちの注文を「注文No」で判断するのです。私たちも、この「注文No」で注文を判別していきます。そのためこの項目は必須で、重複禁止になっています。ネットショップで買ったりした場合、明細を見れば注文番号が書かれていると思いますので、その番号を入力するか、適当に自分で付けていきましょう。最も簡単なのは、「注文ID」と同じ番号を入れていけばよいです。

ですが、見ていただくと分かる通り、このフィールドは左詰めになっています。このデータは数値ではなくテキストなのでこのように左詰めになります。

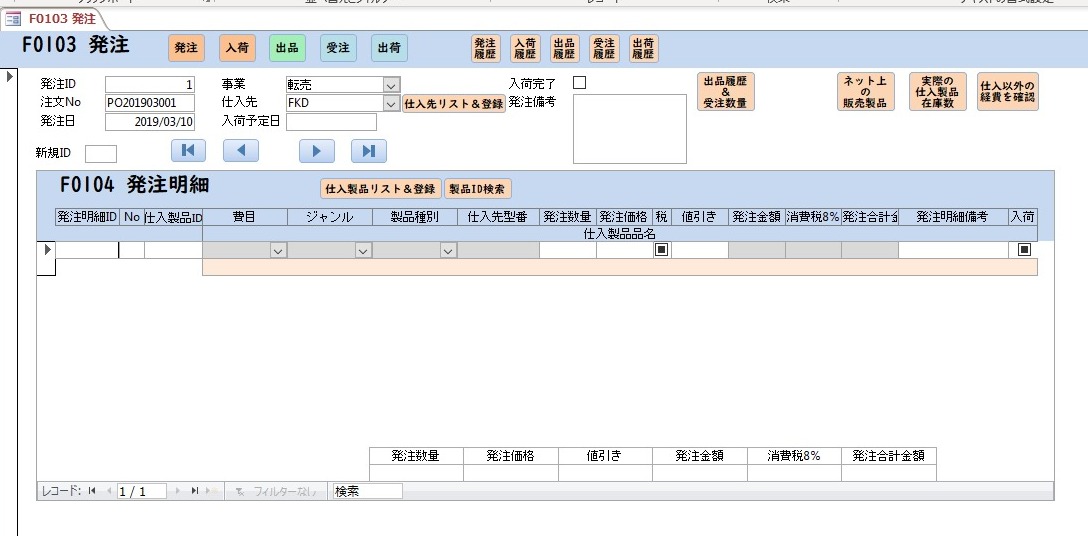

ここでは「PO201903001」という「注文No」を入れてみました。POとは、Purchase Orderのことですが、2019年03月の001番目の注文ということにしました。好きな番号を入れてください。

発注日

ここには注文した日やものを買った日を入れます。この日付で集計されます。このフィールドの値は、「注文ID」を入れると自動で今日の日付が出るようになっています。もし今日の日付でない場合には、変更しましょう。今日の日付なら、エンターキーを押して次のフィールドに進みましょう。でも、なるべくものを買ったその日に入力するくせを付けておきましょうね。あとでたまってからやると大変ですから。

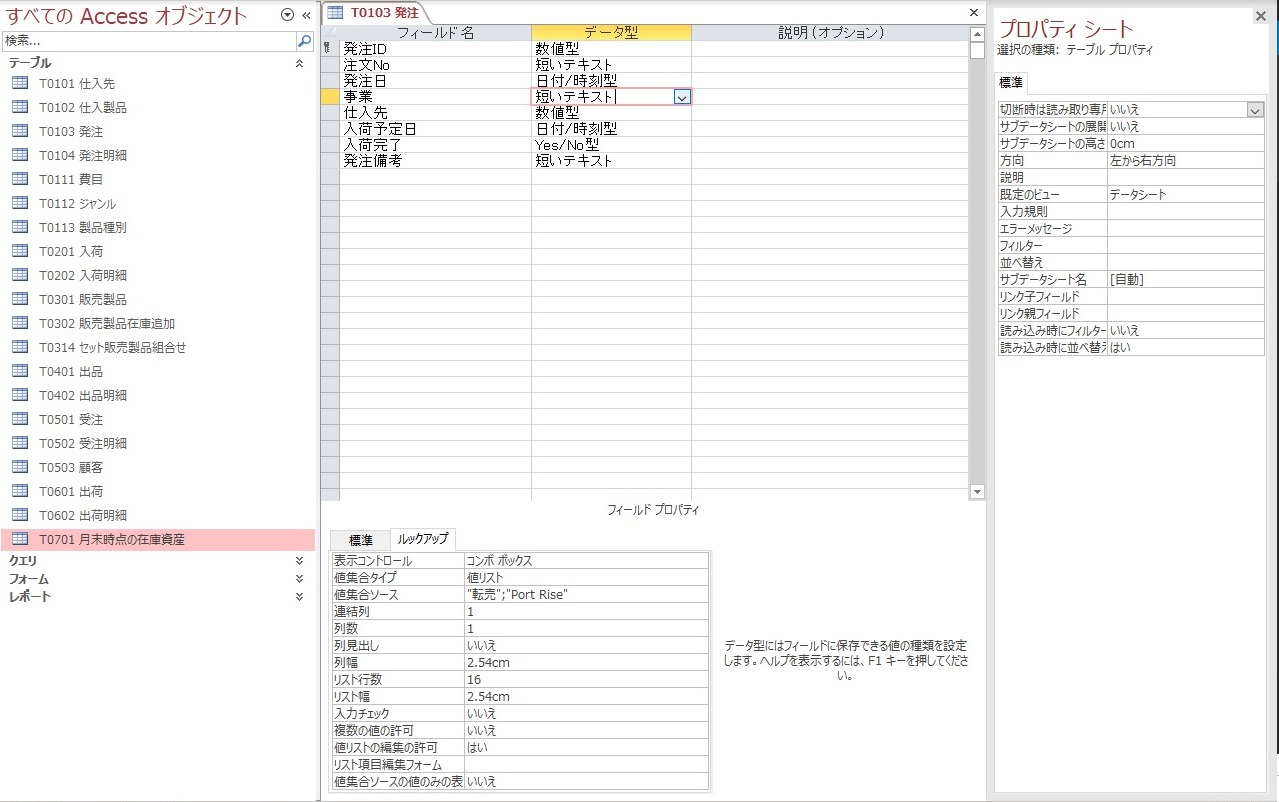

事業

「事業」のプルダウンリストは、初期設定では「転売」「Port Rise」の2種類が登録されています。また、このフィールドの値は、「注文ID」を入れると自動で「転売」と入力されます。この通りなら、エンターキーを押して次のフィールドに移れます。「Port Rise」とは代名詞みたいなものです。転売しかない場合にはこのまま使えます。自分で事業名を付けたい場合には、変更することができます。

変更方法はとても簡単です。開いているフォームなどを閉じてから、左にあるナビゲーションウインドウから「T0103 発注」を開き、ホームタブの「表示」をクリックしてデザインビューで開きます。「事業」を選択して、下にある「ルックアップ」タブをクリックします。「値集合ソース」の「Port Rise」を好きな値に変更できます。項目を増やす場合には「;”好きな名前を入れる”」の形で付け足していけば増えていきます。そして、「標準」タブに戻って、規定値に「”好きな名前”」と入れると、既定の値が設定されます。

簡単ですね。この「事業」のフィールドは、プルダウンリストにない名前も自由に入れることができます。でも、プルダウンリストに登録しておいた方が楽ですね。大事なことは、同じお店ならいつも同じ名前で入れるということです。例えば「カンセキ」を「カンセキ」と入れてしまったら、これは別のお店として認識されてしまいます。表記のゆれに注意して入れるように心がけてください。

仕入先

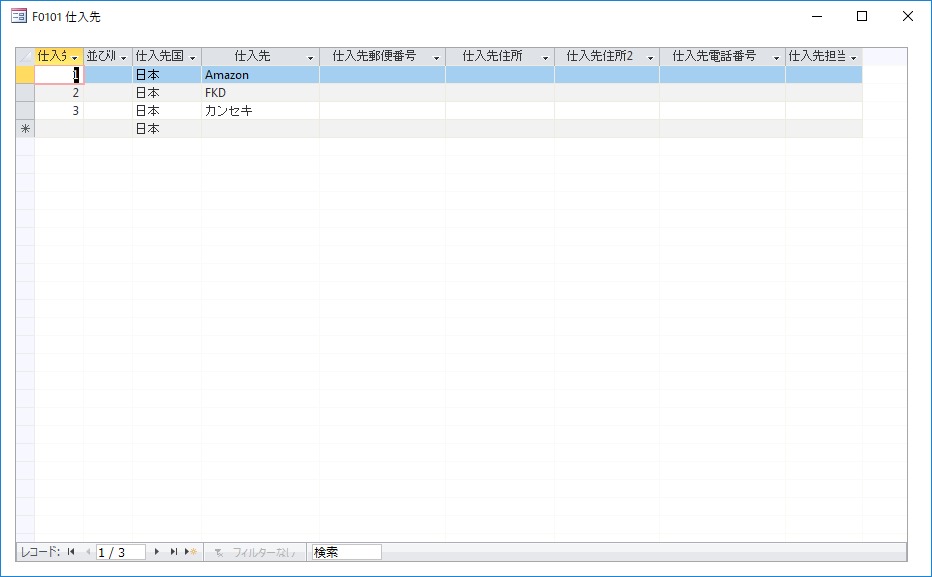

「仕入先」にはは、これまでに入力した「仕入先」の一覧が表示されます。新しく仕入先を登録する場合には、「仕入先リスト&登録」ボタンから登録します。このフィールドの値は、「注文ID」を入れると自動で「仕入先ID」が「2」の仕入先が表示されます。変更したい場合には、「T0103 発注」をデザインビューで開き、「仕入先ID」の「既定」を「1」やその他のよく使う仕入先IDに変更しましょう。製品版では、既定は「1」になっています。

「仕入先リスト&登録」ボタンを押すと、このフォームが開くので、必要事項を入れていきましょう。製品版では、「並び順」のフィールドに入れた順番でリストに表示されるようになっています。よく使うお店は、上位に表示されるようにしておくと便利ですね。「仕入先国」の規定値は「日本」になっています。変更したいときには、「T0101 仕入先」をデザインビューで開いて、「既定」を好きな国に変更してください。

入荷予定日

「入荷予定日」を入れておきましょう。後で未納品一覧を見たときに、「入荷予定日」が入っていれば、大体の予定が分かります。もしすぐに入荷することがはっきりしていたり、入れるのが面倒ならば、入れなくてもレコードを保存することができます。

入荷完了

発注明細にある全ての注文が納品したら、「入荷完了」にチェックを入れましょう。後で注文一覧を見たときに、どの注文が終わっているのかが一目で分かるようになりますし、完了しているか未完了かでフィルターをすることもできるからです。

発注備考

ここには、備考があったら入れておきます。メモです。

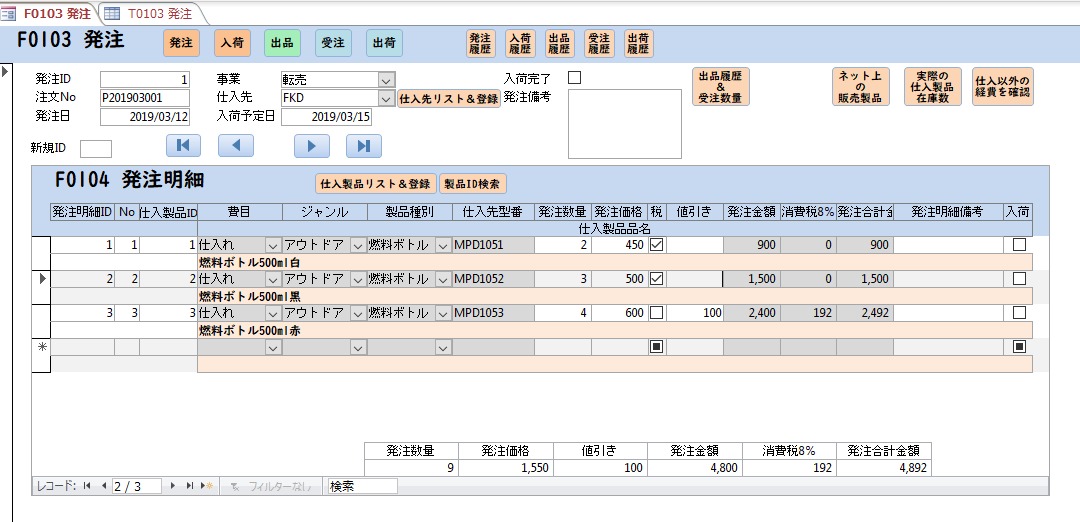

発注フォームの明細部分

明細部分に入っていきます。明細部分は

グレーで塗りつぶされているところはデータが自動で表示されます。また、この部分のデータは変更できないようになっています。もし変更可能にしておくと、誤って消してしまったり、キーボードを押して文字を入れてしまったときに、全ての履歴が変わってしまうからです。そしてそのままレコードが保存されると、元に戻すことができないのです。もし、グレーの部分のデータの情報を変更したいときには、「製品リスト&登録」から変えることができます。また、自動計算されるところもグレーになっています。ここは自分で入れることがないです。式が入っています。それぞれのフィールドを見ていきましょう。

発注明細ID

全ての発注明細の通し番号です。今3件の注文が登録されています。製品版では、「No」を入れると自動で「発注明細ID」が入ります。全ての発注明細は、この「発注明細ID」で見分けられます。これが主キーになっています。

その為、重複する値は登録できません。

また、新規IDを確認したいときには、「F0104 発注明細」のサブフォームの上にある「新規ID」をクリックします。すると現在の「発注明細ID」の最大値が取得され、それに1を足した値が表示されます。つまり、抜け番ができるということです。もし、「発注明細ID」のレコード数を数えてそれに1するようにすると、レコードを削除した時などに数がずれるので重複する値が表示されてしまうからです。

製品版では、「発注明細ID」が自動で入力されるため、この「新規ID」は、レコードの件数をカウントして、+1するように変更しています。

レコードを削除した時には抜け番号ができるので、消した「発注明細ID」を確認して使いなおすか、気にせず次の番号を使うようにしましょう。抜け番号があっても、問題はありません。自分が気にするかしないかだけです。

No

「No」は、この発注の中での順番を付けるものです。データ的にはなくても問題がないのですが、レコードの順番を付けるためにつけています。この順番で表示されますし、製品版では注文書を印刷する場合にも、この順番で印刷されるようになります。

仕入製品ID

「仕入製品ID」は、どの製品を買ったかを判断する番号です。製品ごとに「仕入製品ID」を付けていきます。この番号を間違うと、違うものを買ったことになりますので、間違えないように入れます。Port Riseでは、いろいろな種類の番号を使いますので、混同しやすいです。でも、仕組みを理解しておけば、どれがどの番号なのか分かるようになってきます。

とにかく、仕入れ製品は「仕入製品ID」で判別するということをしっかり理解しておきましょう。新しい製品を買ったら、「仕入製品リスト&登録」から新規登録します。以前も買ったことがあるものなら、すでに登録してある「仕入製品ID」を入れます。でも、いきなり明細に「仕入製品ID」を入れてって言われても、何番だか分かりませんよね。その時に、「製品ID検索」から仕入製品一覧から検索していきます。

費目、ジャンル、製品種別

このフィールドは、製品の分類を表示しています。仕入製品を登録したときに分類を選んでいきますが、その時に選んでいった分類がここに表示されます。そして後で分類ごとに集計するときに利用します。

仕入先型番

仕入製品を登録した時に入力した型番が入ります。基本的には、買ったものについている番号を入れましょう。この番号が違うものは、違う製品として新たに登録すればよいです。でも、厳密に分ける必要がないというのなら、ここには自分で番号を入れて大雑把に管理すればよいでしょう。自分のやりやすい方法で構いません。将来のことを考えるなら、ある程度きっちり入れていった方が良いです。雑な仕事をしていると、結局全部雑になっていき、データの信頼性が失われていきます。どの程度まで緩くやるかは各人の判断ですね。

仕入製品品名

ネットショップからものを買ったら、ネットショップの製品名をそのまま仕入製品に登録します。そうすると、結構長い製品名になることがあります。そのために、このフィールドは長くスペースを取っています。見やすいように太字で書かれています。ここのフィールドは選択可能ですが編集不可能です。製品名が長すぎて切れているときには、選択してドラッグして端まで表示させることができます。

発注数量

買った数量を入れます。単位は入れません。Port Riseでは、全て単位を入れません。「個」なのか「セット」なのか「枚」なのか、気にしません。これを気にすると、フィールドも増えるしちょっとややこしくなるので、数量だけです。どうしても単位を入れたい方は、私に相談してください。

発注価格

ものを買った値段を入れましょう。送料がかかったら、製品登録で送料という製品を作って、送料の価格を入れてしまいます。仕入にかかる送料は、個別に登録しません。原価計算をしっかりしたい場合は、仕入明細に送料のフィールドを付けた方が良いと考えるかもしれません。製品版には送料のフィールドを付けています。

税

発注価格に消費税が含まれているときには、この欄はそのままにしておきます。消費税が含まれていないときには、チェックを入れます。すると、「消費税8%」のフィールドに消費税が計算されます。もし消費税率が変わったら、この式を変えなければなりません。何日以降は税率〇%ということで計算していくことになります。

値引き

もし発注価格から値引きがあったら、「値引き」のフィールドを入れます。基本的には使わないフィールドです。予期しない金額の変更があったら入れればよいです。

発注金額

「発注数量」×「発注価格」の値が計算されます。

消費税8%

「発注価格」×「発注数量」×「0.08」の値が計算されます。

発注合計金額

「発注価格」×「発注数量」+「発注価格」×「発注数量」×「0.08」-「値引き」の値が計算されます。

発注明細備考

それぞれの明細に備考があったら入力しましょう。

入荷

ものが入荷したらチェックします。例えば分納になったり、別送された場合、見納品が分かるようになります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822e343.1d37ef8d.1822e344.9283c80f/?me_id=1336403&item_id=10005011&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaluemax%2Fcabinet%2Fkihon4%2Fimgrc0080344236.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaluemax%2Fcabinet%2Fkihon4%2Fimgrc0080344236.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dbc6.246ae0a7.1822dbc7.aed22a9e/?me_id=1302321&item_id=10000677&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffomshuppan%2Fcabinet%2Fshohin%2F000000ts103_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffomshuppan%2Fcabinet%2Fshohin%2F000000ts103_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dffd.869d98c4.1822dffe.ac6d9fae/?me_id=1213310&item_id=17916732&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2932%2F9784865102932.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2932%2F9784865102932.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dffd.869d98c4.1822dffe.ac6d9fae/?me_id=1213310&item_id=18084717&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2963%2F9784865102963.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2963%2F9784865102963.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dffd.869d98c4.1822dffe.ac6d9fae/?me_id=1213310&item_id=18903280&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8060%2F9784863548060.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8060%2F9784863548060.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dffd.869d98c4.1822dffe.ac6d9fae/?me_id=1213310&item_id=18900456&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4769%2F9784774194769.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4769%2F9784774194769.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dffd.869d98c4.1822dffe.ac6d9fae/?me_id=1213310&item_id=19342525&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1527%2F9784297101527.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1527%2F9784297101527.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)