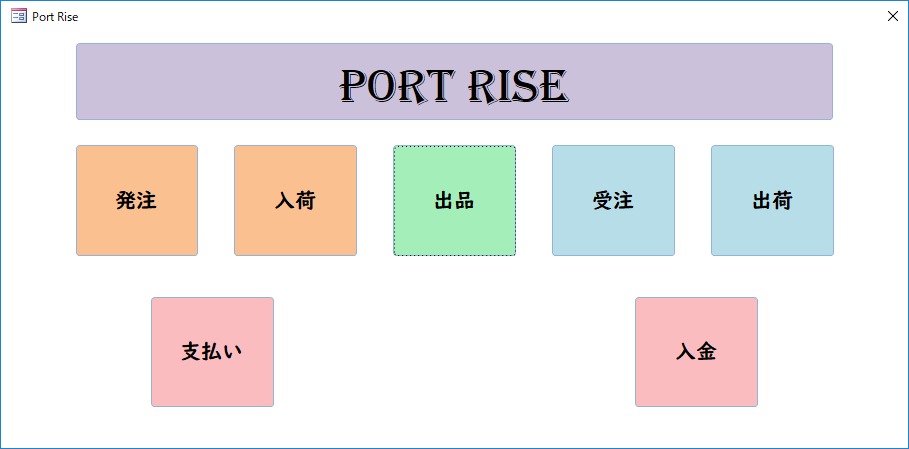

Port Riseの入荷フォームの使い方を説明していきたいと思います。

ポイントは、発注したものを入荷するということです。発注で入れたデータを使います。逆に言えば、発注していないものは入荷できないということです。これって当たり前ですよね。

目次

入荷履歴を入れるわけ

なぜ入荷フォームから入荷履歴を入れていくのでしょうか。確かに、発注フォームで発注履歴ができているのに、入荷履歴を入れていくことの意味が少ないように感じますね。

でも考えてほしいのですが、注文したものとものが届いた日が異なったら、その記録も残すべきですよね。この場合、発注履歴に、入荷日のフィールドを追加すればそれでも十分かもしれません。

次に、発注した数と届いた数が異なったらどうでしょうか。こういうことは普通ないかもしれませんが、場合によってはサプライヤさんに在庫がなくて分納になってしまうということもありますね。その場合、入荷は2回以上に分かれることになりますね。そうすると、1つの発注履歴のレコードでは入れようがないのです。

ここで、発注履歴に1回目、2回目と入荷数を入れるフィールドを作ったとすると、今度は入荷数の合計を出すのが大変になってきますね。2回目の入荷日を入れるフィールドも必要になってきます。

発注履歴だけで入荷履歴も含めようとすると、いろいろ大変なことが出てきます。代わりに入荷履歴を入れていけば、そういった必要がなくなるのです。

さらに、発注履歴から入荷履歴を引いたものは、未入荷一覧になりますね。この情報が欲しいのです。

基本的な考え方

入荷履歴を入れていくといっても、大事な情報はすでに発注履歴で入れてあるので、その情報を使えばよいのです。

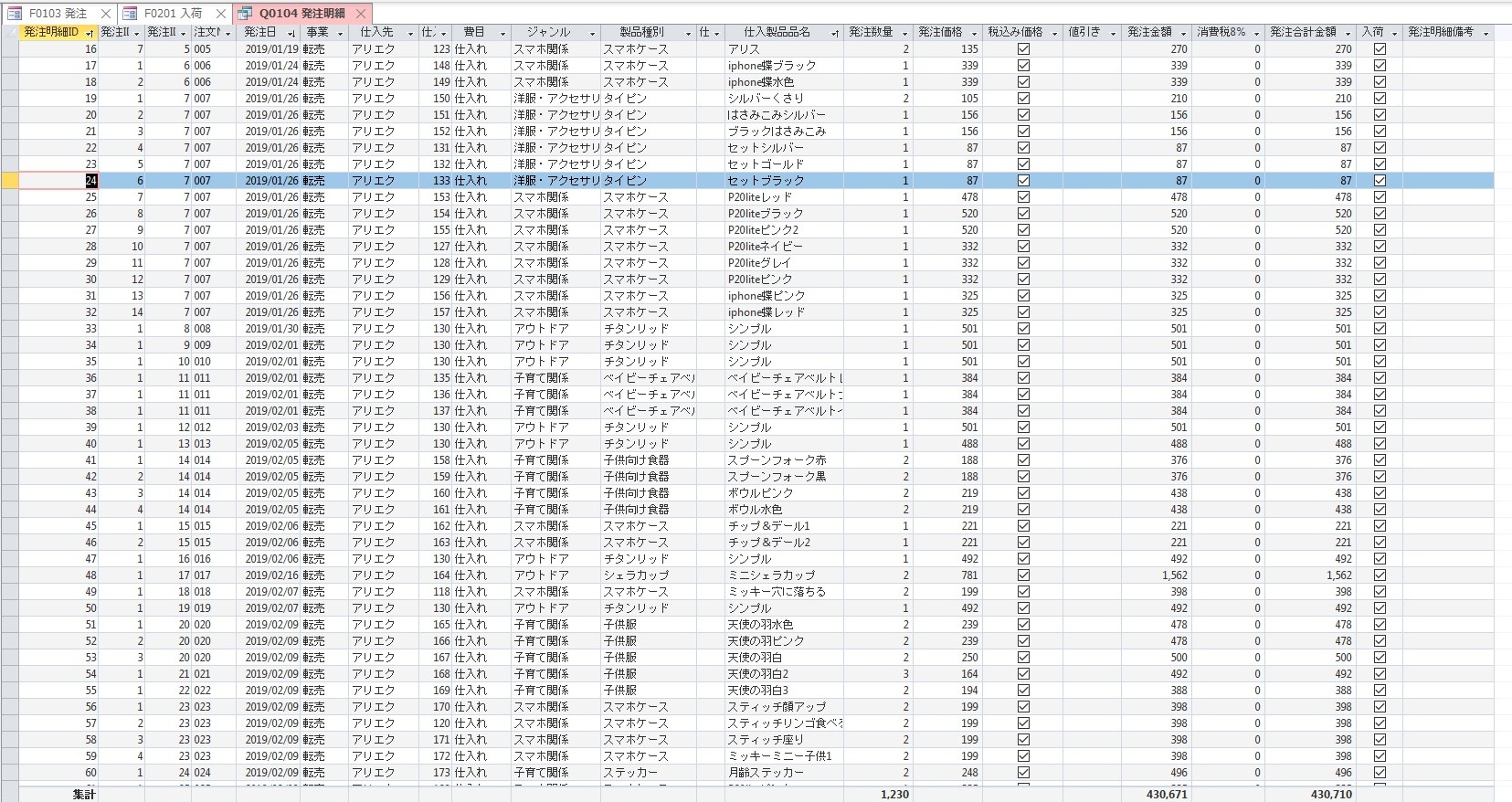

そして発注履歴の中からどのレコードの履歴なのかを決定するのは、「発注明細ID」です。つまり、「発注明細ID」が分かれば、いつ、どこに、何を、何個、いくらで注文したかということが分かります。

このデータを使えば、お店を指定して、どこのお店に発注中の製品がいくつ、いくら分あるかということも分かりますね。

すでに入れてあるデータを使って入荷履歴を入れていきます。「発注明細ID」に対して、何個入荷したかを入れていくだけなのです。だから「発注明細ID」だけが分かれば良いのです。でも、発注履歴から目当ての「発注明細ID」を探し出すのは面倒ですね。安心してください。できるだけ楽に探せるようにしています。

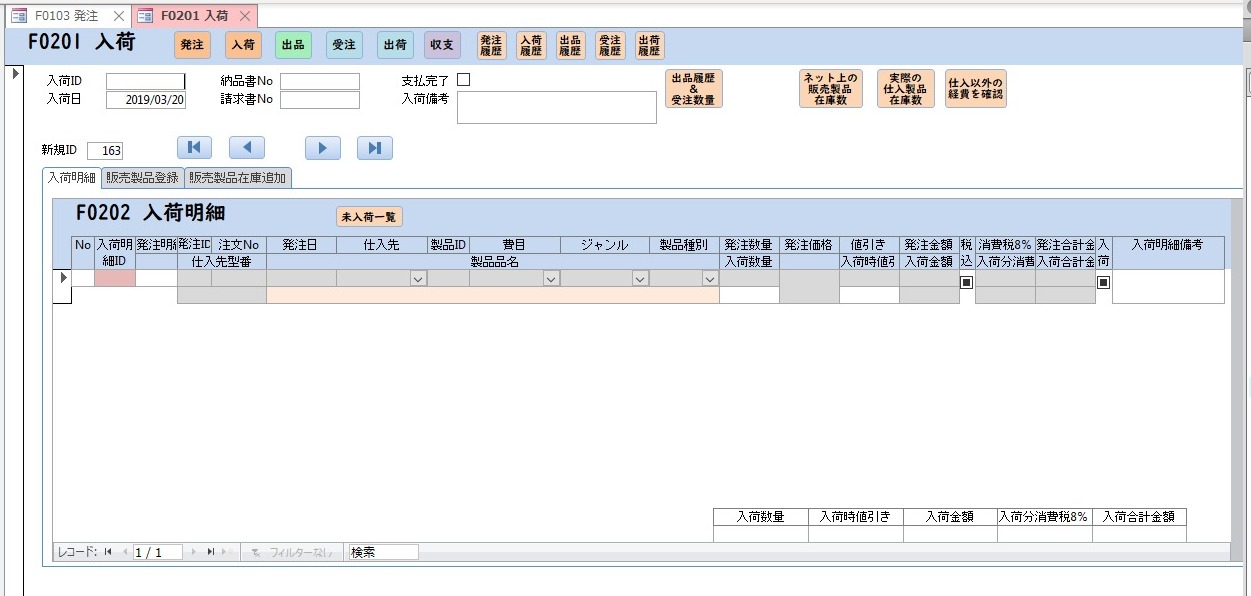

入荷フォームの見方

入荷フォームは発注フォームと同じように、上の部分と明細部分に分かれています。上の部分は、

- 入荷ID

- 入荷日

- 納品書No.

- 請求書No.

- 支払完了

- 入荷備考

- 新規ID

というフィールドになっています。それぞれの内容を見ていきましょう。

入荷フォームの上の部分

入荷ID

何回目の入荷かということです。フォームの下にあるレコードNoと同じ数字が入ります。

入荷日

実際に入荷した日を入れます。規定値では、「入荷ID」を入れると、今日の日付が入るようになっています。

納品書No.

届いた品物と一緒に入っている納品書の番号を入れます。店頭で買った場合などは、レシートや領収証の番号でもよいです。とにかく、お店からもらった、入荷の証拠となる書類の番号を入れるフィールドです。入れなくてもレコードの保存ができます。

請求書No.

「納品書No.」と同じで、請求書やインボイスの番号を入れるフィールドです。

支払完了

支払いが終わったら「支払完了」にチェックを入れます。

入荷備考

備考があれば入力します。

新規ID

次の入荷明細の番号が表示されます。このフィールドを押すとデータが更新されます。

入荷フォームの明細部分

「入荷明細」自体は、1つのフォームです。しかし、入荷明細を入れた後の処理として、「販売製品登録」、「販売製品在庫追加」という作業があります。この3つのフォームを明細部分に入れてあります。入荷した後に、入荷した製品を販売製品として登録します。そして、その数を在庫に追加するという流れです。

ものを買ったときには、「仕入製品ID」を登録しましたね。それはあくまで買うもののリストになります。買ったものと売るものは必ずしもイコールではありません。ただ転売するだけでも、必ず「販売製品ID」として新たに製品を登録します。

この理由は、販売時に名前を変えて売ることもあるし、組み合わせて1つの製品として売ることもあるからです。逆に複数の製品名のものを購入しても、同じ名前で売ることもあります。色々な売り方が想定できるので、「仕入製品」と「販売製品」を分けて考える必要があるのです。

入荷後の処理が少し複雑なので、次回から細かく説明していきたいと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822e343.1d37ef8d.1822e344.9283c80f/?me_id=1336403&item_id=10005011&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaluemax%2Fcabinet%2Fkihon4%2Fimgrc0080344236.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaluemax%2Fcabinet%2Fkihon4%2Fimgrc0080344236.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dbc6.246ae0a7.1822dbc7.aed22a9e/?me_id=1302321&item_id=10000677&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffomshuppan%2Fcabinet%2Fshohin%2F000000ts103_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffomshuppan%2Fcabinet%2Fshohin%2F000000ts103_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dffd.869d98c4.1822dffe.ac6d9fae/?me_id=1213310&item_id=17916732&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2932%2F9784865102932.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2932%2F9784865102932.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dffd.869d98c4.1822dffe.ac6d9fae/?me_id=1213310&item_id=18084717&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2963%2F9784865102963.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2963%2F9784865102963.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dffd.869d98c4.1822dffe.ac6d9fae/?me_id=1213310&item_id=18903280&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8060%2F9784863548060.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8060%2F9784863548060.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dffd.869d98c4.1822dffe.ac6d9fae/?me_id=1213310&item_id=18900456&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4769%2F9784774194769.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4769%2F9784774194769.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1822dffd.869d98c4.1822dffe.ac6d9fae/?me_id=1213310&item_id=19342525&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1527%2F9784297101527.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1527%2F9784297101527.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)